作者 | 黄泽敏

编辑 | 向现

塔克拉玛干沙漠北缘的风,总带着股粗粝的劲儿。

当地人早已习惯了沙尘的脾性。有人用 " 一堵沙墙 " 来形容那样遮天蔽日的景象,"(和)电影里的一模一样,(沙墙)直接推过来。下午 4 点钟,昏天暗地啥都看不到 "。那是记忆中最凶猛的一次沙尘暴。

2008 年,山西人强利明来到新疆,一待就是 10 多年。日常的沙尘给他留下的最明显的感受是,刚洗的车,风一吹又脏了。他养成新习惯,只要察觉到有风,索性不再洗车。

然而,近来人们察觉,这股风似乎被按下了减速键。昔日寸草不生的荒漠,竟然泛起了星星点点的绿,甚至有人在治沙林里种起了西瓜。这与过去相似级别的风吹起时,掀起的景象大不相同。

这不是偶然。

在南疆,昏黄的天空算不上稀奇。

沙尘暴来临前,天空或许还澄澈如洗。变化在消无声息间酝酿。待到察觉,原本纯净的 " 蓝 ",被一层模糊的 " 纱 " 覆盖,天地陷入一片昏蒙的 " 黄 "。

风一挑头,沙尘暴来了。

20 岁的瓦日斯 · 努尔买买提很熟悉这片 " 黄 "。他出生在喀什地区巴楚县阿纳库勒乡阿恰勒村。村子紧邻塔克拉玛干沙漠边缘,生态环境脆弱。

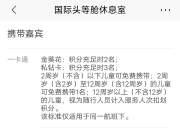

南疆昏黄的天空

往年 5 月,风沙总是刮个没完。严重时,白天也像夜晚," 看不着太阳,特别黑 "。要是人恰巧在户外,风沙会顺着衣领往脖子里钻,扒在人的皮肤上," 看不到人样的,就是直接满身土 "。有时,风沙会直接击碎窗玻璃,也导致家里停水停电。

最让父母揪心的是地里的棉花。猛风会击烂覆盖在棉花上的塑料地膜,再把那些幼苗打趴下。" 一刮风,农地的棉苗都搞砸了。" 他说。

瓦日斯的父母都是农民。" 当时没有别的收入来源 ",地里种植的棉花支撑着整个家庭的运转。一刮风,一年的收成就悬了。

地膜碎成一片片,面对一片狼藉,却无能为力。父母只能撕掉塑料,再四处借钱买新的种子,重新播种。

年幼的瓦日斯不解这 " 破坏 " 的分量。父母很少在孩子面前诉说这些 " 糟心事 ",也极少流露愁绪。但偶尔,他会捕捉到归家的父亲泛红的眼眶,或是母亲异常的沉默," 根本不说话,吃饭的时候安安静静的 "。

同样被 " 风沙 " 困住的,还有琼库尔恰克乡温阿勒台库什村的妇联主席布合丽其 · 买合木。2011 年,她结婚后随丈夫来到该村。村子距离托格拉克沙漠 150 米,三面环沙,最边缘处沙漠离村民住房仅 30 米。

布合丽其一家离沙漠不到 50 米。周围光秃秃一片,风一刮,世界就成了 " 蒙眼布 "。在她的记忆里,起风的世界,30 米开外混沌不清。只是起 " 小小一点风 ",她便不敢踏出家门," 因为沙子太多,看不见周边,也干不了活 "。

她索性待在家里不出门。可风沙渗入生活的每个缝隙,无孔不入。和沙土的 " 缠斗 " 很费劲。只是吹起微风,沙土就顺势卷进家里," 全都是土 ",堆得满屋都是。

沙漠里铺设了大片草方格沙障

夫妻俩为此吵过几次架。回家的丈夫看到满地沙土,误以为她没有认真打扫。实际上,她每天一大早起来就把院子清理干净,但到了下午一看,地上又覆满新沙。她记得,积沙至少有 2 厘米厚。

更令她惧怕的是沙漠的 " 移动 "。沙漠并非静止不动。在风力、气候变化及人类活动作用下,它持续移动和扩张。

布合丽其觉得," 沙漠那么近,越来越追着我们过来 "。与此同时,全村近 6000 亩耕地常年受风沙侵蚀,农作物产量难以提升。

日子一天天过去。荒漠化日益严重,挤压村民的生存空间。有人熬不住,被 " 逼着 " 离开了故土。

夫妻俩也曾动过搬家的念头。可是公婆不舍离开世代居住的老屋。看着年迈的老人,他们搁置了计划。然而,对未来的顾虑只增不减," 有了孩子以后,在这里怎么生活?"

这样的焦虑,在 2023 年的春天有了松动。

那年,地区林业和草原局派出工作队驻村治沙。领头的是工作队队长、村第一书记戴志刚。他记得,初来乍到,广袤无垠的沙漠 " 就在农民跟前,在房子跟前 "。

戴志刚

他没敢耽搁,马不停蹄走访调研。他们挨家挨户地跑,到村民家里对话,倾听村民们的想法和需求。

那时,戴志刚来到布合丽其夫妇家。丈夫像是抓住了 " 救命稻草 ",倾吐出关于风沙的困扰。他问戴志刚,这块沙漠能不能治理?这是村民们的共有的心声。

他们迫切地等待一个答案。

布合丽其说," 治沙 " 是丈夫长久以来的 " 愿望 "。

过去,村民们也曾尝试治沙,但都败于现实。

失败的原因有很多。布合丽其认为,最初的治沙行动缺乏规模性,没有领头人。其次,是缺水。村民又不懂技术,只能眼睁睁看着房前屋后种下的树苗一株株枯成柴。

治沙难,是村民们的共识。所以,当戴志刚一行人带着满腔热情说要治沙时,村民们大多是沉默的。他们不积极,不参与,不相信这位驻村书记真的带领大家改变村子现状。

戴志刚捕捉到了这种情绪。最初动员,让农民参与植树," 农民是很有情绪的 "。但防沙治沙工作不能停下。

村民参与到防沙治沙工作之中

治沙,常常是一次从 " 无 " 到 " 有 " 的拓荒,一切都得从零奠基。

沙漠里遍布起伏的沙丘。大大小小的沙包高度、形态各异,更增添了治理的复杂性。

戴志刚告诉南风窗,他负责治理的区域内,有的沙丘高达近 30 米,想用推土机推平都很困难。有时,推土机推一天,第二天风一吹,推平的地方又堆起新沙包。

车辆在沙漠里寸步难行。治沙人只能依靠双腿出行,一天走十几公里是常事,鞋子更是灌满沙。

莎车县林业和草原局生态修复股股长艾斯喀尔 · 达吾提对此深有体会。自工作以来,他奔走在治沙一线。

2018 年接手沙漠治理项目时,艾斯喀尔带了 100 名护林员,扛着 500 把彩旗向沙漠出发。他们的任务是在沙漠里划定种树区域,规划道路。

芦苇加工厂内,用芦苇杆制成的草方格,废旧芦苇成为防沙治沙的新材料

白天 8 点出发,晚上天黑后," 看不到路了 " 才返程。整整 4 天,他们在沙漠徒步走了 48 公里。

这一路走得很艰险。他们带着工具,一会儿得爬行,一会儿又得往下走," 还扛着旗子,渴得受不了 "。

同行人是慢慢减少的。最初的 100 名护林员,到最后只剩下 2 人," 陆陆续续都跑掉了 "。

他理解这种选择。但当疲惫席卷全身,他那骨子里的倔强却占了上风," 别人以前能干,我为啥不能干 ",他咬咬牙挺了过来。

坚持,大概是治沙人共有的特性。对努尔吉马力 · 艾木都拉来说,放弃的念头曾多次冒出。

2021 年起,阿克苏地区开展艾西曼区域生态修复及荒漠化治理项目。该工程将阿克苏市、温宿县的再生水资源进行深度处理后,新建再生水输水管道和引水渠,每年将 5000 万立方米城市再生水引入到艾西曼区域。

同年,从塔里木大学农林经济管理专业毕业不久的努尔吉马力,加入了项目。26 岁的她,面对水管连接、挖坑深浅等技术活,一片茫然。一切都是持续接触和学习中点点积累的。

沙漠里铺设着一条条输水管道,为防止绿植被动物破坏,用铁丝把幼苗保护起来

她一个人要负责 3000 亩地。挖坑、栽种、浇水都得自己干。任务听起来简单,实际上,坑的宽度、深度,浇水的量度,都有讲究。

更难捱的是孤独和恐惧。沙漠里信号时断时续,偶尔传来的狼嚎能让她汗毛倒竖。而站在 3000 亩地的中央,身边没有其他人,害怕被狼吃,她在沙地里哭,哭完又继续干活。

那时的艾西曼区域,几乎是努尔吉马力生活的全部。

坚持终究会迎来希望。2022 年,她例行检查前一年冬天栽下的第一批梭梭。远远望去,沙丘依旧是昏黄的,但走近了才发现,几丛灰扑扑的枝条上,竟冒出了一抹新绿。

树活了。" 我当时就想,这活儿我要干,继续干,一辈子干。" 努尔吉马力说。

治沙也从来不是一场孤军奋战。在新疆,这场 " 驯服 " 黄沙的试验藏着太多巧思与坚持。

在新疆沙雅县 25 万千瓦光伏产业园里,两米多高的光伏板列队成阵,把裹挟着沙粒的气流层层拆解。草方格把流动的沙丘锁在网格里。不远处,梭梭、红柳的嫩芽从沙缝里钻出来,在光伏板投下的荫凉里舒展枝叶。

建在草方格上的光伏板列队

沙漠治沙,水是命根子。解决 " 缺水 " 问题是重中之重。

据介绍,适用于经济作物种植的水,矿化度需小于 2g/L。在沙雅县塔里木河沿线检测时发现," 最高矿化度达到 20-25g/L",沙雅县兴雅水务集团总经理助理陈皓天说,这比正常经济作物用水指标 " 高了十几倍 "。

这里的水多是苦咸水,不能把经济作物养活。陈皓天解释,沙漠里这种矿化度高的水,类似于盐水,人类无法直接饮用,它也无法养活经济作物,必须通过沉淀过滤等程序后去除盐分。

近年来,沙雅县通过光伏项目保障治沙造林 6.3 万亩,梭梭、红柳的成活率超过 80%。当地还与浙江大学团队合作,在 50 亩试验田里搞起了苦咸水淡化。处理后的水,不仅能浇树,还能灌溉农作物。

苦咸水淡化

具体的模式,贵在因地制宜。以温阿勒台库什村为例,戴志刚和团队经过反复调研走访,根据沙丘特性 " 量身定制 " 改造方案。

在沙丘大、不好平整的地方,用草方格沙障固沙。周边相对平缓的地块划为种植区,在不改变原生环境的基础下,营造胡杨、沙枣、梭梭为主的混交林,形成 " 防护带 "。土壤基础好、风小的地方,划成苗圃区和试验区,试种适合沙地的经济作物。

2024 年春,他们开启了第一期造林行动。这一路走得很艰辛。

有时,刚种下去的种子或树苗,次日就被风沙掩埋。刚刚推平的沙丘,一阵风吹过,又重新堆积形成新的沙包。原本好好的根,瞬间 " 整个吹掉了 ",就连埋在地下的种子,也可能直接被掏空,只能反反复复补苗,有片沙枣林补了三次苗才活下来。

当地位于叶尔羌河流域下游,水资源稀缺。他们就从水渠里拉水,使用节水技术。在县、乡人民政府的资金支持和帮助下,修建作业道路,安装节水滴灌设施等,大大小小的水管实现精准化浇水。村民们不懂技术,他们就请来专家手把手教。

沙地里种植梭梭等固沙植物,搭配滴灌设施,推进荒漠化治理与植被恢复

如今,这片沙漠已有了新模样。目前,当地已完成生态治理 2405 亩,长度 4.5km,种植胡杨、沙枣、梭梭 81 万余株,种植成活率达到 85%以上。

布合丽其明显感受到变化。现在,她不再需要每天打扫地面," 三天打扫一次,也没有以前那样(厚度)的土。" 而 " 风 " 也不会再阻挡她外出。" 现在周边变成绿洲了。" 她止不住笑意。

治沙有了成效,更多人愿意参与行动。" 近期我们在补苗子的时候,农民的积极性都很高。" 戴志刚说:" 有时候天晴了,农民多干一会儿,他们都没有怨言。"

绿起来的沙漠,开始 " 反哺 " 人类。

植被多了,带来的不只是绿色,还有实实在在的好日子。沙尘暴少了,种地能种得更稳。以前只能靠天吃饭的农民,开始通过种树、管滴灌、做草方格获得额外收益。

村民们正在制作草方格、高立式沙障等防沙治沙草编材料

戴志刚希望能 " 靠沙吃沙 "。在增加村集体收入的同时,也把防沙治沙产业推广出去。在他负责的项目,沙漠里特意留了一座小沙山。戴志刚计划用它来发展旅游业,做农家乐。他希望未来游客可以来沙疗、搭帐篷,吃村民养的土鸡、羊肉。

瓦日斯的父母不再为棉花被吹倒发愁。近几个月,他在芦苇加工厂工作,每月能赚 3700 元。很快,他将到和田读大学,开启新的生活。即使不在家,风来了,他也不再有过多的顾虑," 现在有胡杨林挡风,还有治沙工程展开 "。他的心里更加踏实。

沙漠治理渗入日常生活的细枝末节,也在当地人心里播下希望。

(实习生陈祺元对本文亦有贡献)

文中配图由南风窗黄泽敏摄

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论